|

1 - ENFIN, LE SKI VINTL'histoire du ski remonterait à 3000 ans avant Jésus-Christ dans les pays scandinaves. La première association de pratiquants du ski a été fondée en 1884 en Norvège dans la Province de Télémark (d'où le nom de la célèbre technique du télémark). Des pays nordiques à l'arc alpin Le mode de vie alpin ne se prêtant pas aux déplacements sur terrains enneigés, les montagnards amassaient provisions et soleil pendant les mois chauds puis "hivernaient" dans leurs grandes fermes grâce à la chaleur animale. Curieusement, il existe un écrit qui prouve qu'au XVIIème siècle, des paysans pratiquaient également le ski en Slovénie, dans le duché de Crain (actuelle vallée de Bloke), sur des engins longs d'un mètre cinquante et larges de quinze centimètres, en tenant à la main un fort bâton. Groenland, 1888. Le Norvégien Nansen écrit une fabuleuse page de l’histoire du ski en traversant héroïquement cette contrée peu hospitalière. Pour la première fois, les Français s’intéressent soudainement aux pays du Nord et, du même coup, voilà nos compatriotes qui se passionnent pour ces drôles d'engins qui permettent de glisser sur la neige... Les pionniers du ski alpin

En pays de Savoie, il semblerait que le premier autochtone s’étant assidûment déplacé à skis, serait le Docteur Payot de Chamonix. Dès 1898, ce médecin utilisait ce mode de transport, pour se rendre rapidement auprès de ses malades. A Val d’Isère, l’instituteur Mangard pratiquait également le ski dès 1890, pour se rendre à l’école du village, où il enseignait. D’après Madame Maige-Lefournier, le premier chambérien ayant utilisé des skis, se serait exercé sur les Monts de Lémenc, en janvier 1900.

La station village de Valloire découvrit le sport du ski, en 1904 lorsqu’une unité de skieurs du 159 ème RIA, cantonnée à Briançon, vint en ce village effectuer des démonstrations. L’équipe du Capitaine Clerc fit école car depuis cette époque les valloirins pratiquent le ski. En 1905, lorsque le Capitaine Clerc et son équipe de skieurs revinrent à Valloire grande fut leur surprise : " Nous fûmes étonnés d’y trouver une petite société de skieurs dirigée par un médecin et composée de jeunes de 12 à 25 ans qui marchaient déjà très bien." (Rapport du capitaine Clerc). Pralognan, village d’alpinistes, aurait découvert le ski dès 1899 ; en effet, le Baron Hasselstroans, après un séjour chez Joseph-Antoine Favre, serait retourné en Scandinavie, et aurait fait parvenir à son ami, une paire de skis. Selon les récits de ce début de siècle, tous ces pionniers auraient connu des moments exaltants, au cours desquels lugeurs et skieurs cohabitaient dans un espace de convivialité.

La vue de ce skieur nous ramène logiquement aux propos d’Henri Duhamel (le père du ski) qui parlant de ses " planches" écrivait : " je dois l’avouer, que durant d’assez longs jours, je me trouvais aussi embarrassé d’en tirer convenablement profit, qu’une carpe peut l’être, d’une pomme."

LE ROLE DE L’ARMÉE Les militaires sont d'abord réticents vis à vis du ski. Ils préfèrent les raquettes à ces engins qu'ils méconnaissent. Mais en cette période de course à l'armement, ce sont les Italiens qui prennent les devants en faisant, pendant plus d'une décennie, des essais sur le ski et les raquettes. Cela aboutira en 1898 à la création d'une section d'éclaireurs-skieurs au col de Tende. Les militaires français ne peuvent rester à la remorque. En 1887, le commandant Allotte de la Fuye, chef de bataillon du 4° régiment du génie à Grenoble, compare méticuleusement raquettes canadiennes et patins à neige norvégiens. Enfin, le jeune capitaine Clerc réussit à convaincre sa hiérarchie de doter les chasseurs alpins de skis. En 1903, le ministre de la guerre crée ainsi la première école de ski, basée à Briançon. Plus de 5000 skieurs militaires y seront formés jusqu'en 1914, par des instructeurs souvent originaires de Norvège. Bien que le sport du ski fut initialement pratiqué dans les environs des villes de Savoie, il fallut l’engagement sans réserve de l’armée pour développer cette nouvelle activité. De nombreux régiments seront convertis en unité d’infanterie alpine avec pour mission, le gardiennage des frontières. Cette stratégie militaire permettra une cohabitation avec les habitants de la haute montagne qui peu à peu se familiariseront avec l’usage du " soulier de bois". Cette pratique du ski sera le phénomène déclenchant de la mise en valeur des villages d’altitude pour les sports de neige. L’usage du ski devait offrir aux montagnards la possibilité de se libérer des contraintes de la chape de neige qui les asservissait au sein même de leurs villages.

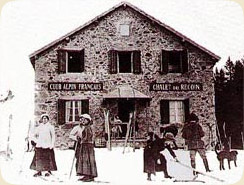

NAISSANCE DE L’EVENEMENT SKI L’action de l’armée pour la promotion du ski fut d’autant plus efficace qu’elle reçut le soutien du club alpin français et du touring club de France. Ces deux associations possédant des moyens financiers sérieux, allaient offrir une contribution généreuse favorisant le devenir du sport du ski. Rappelons la devise du C.A.F. "Pour la patrie par la montagne". Cette action se manifestera par l’aide offerte aux jeunes libérés des obligations militaires, afin qu’un certain nombre d’entre-eux se convertissent aux métiers d’artisans créant leurs propres ateliers de fabrication de skis. Le C.A.F. et le Touring Club distribueront gracieusement des paires de skis aux montagnards. Le club du Mont-Revard : 1’A.R.C. (Aix-Revard-Chambéry) fut l’un de ces heureux bénéficiaires. LE VRAI DEPART Voici les propos d’Hansen : "Le saut, exécuté par un bon skieur, est l’un des plus beaux spectacles, auquel il soit possible d’assister. Quand on voit le sauteur, calme et résolu, glisser sur la pente neigeuse puis d’un coup, voler dans les airs et disparaître dans un tourbillon de neige, on ne peut se défendre d’un frisson d’enthousiasme." Tous ces éléments contribuèrent au développement d’aménagements qui peu à peu transformèrent nos villages en stations de sports de neige. Les disciplines nordiques : sauts et ski de fond, s’imposèrent dès 1910 avec l’arrivée de champions norvégiens : Tangwald, Durban Hansen, Schultz, Hool qui tous s’installèrent dans différentes stations des pays de Savoie. C’est sous l’autorité de ces instructeurs que nos ancêtres découvriront la technique du Télémark et les joies d’un arrêt Christiana bien dosé. Avant l’arrivée de ces moniteurs venus du nord, le Club Alpin Français s’occupait activement déjà du ski français. Ainsi en 1907, le C.A.F. organisa au Mont-Genèvre le premier concours international de ski. L’année suivante, du 3 au 5 janvier 1908, le deuxième concours international se déroula à Chamonix. Cette épreuve regroupait des amateurs, des militaires et des guides. Dès cette époque, ces concours désignaient le champion de France ; jusqu’en 1931 celui-ci ne pouvait être qu’un concurrent de nationalité française. A partir de 1932 et jusqu’en 1945, le champion de France pouvait être alors un étranger. En 1912-13 et 14, Chamonix bénéficiera, du privilège, d’être désignée station organisatrice de ces concours internationaux. Pendant ce temps, le Touring Club créait lui aussi des manifestations pour promouvoir les sports de neige auprès du grand public. Ainsi sera organisée du 23 au 30 janvier 1909, la grande semaine internationale des sports de neige à Albertville. Cette manifestation reçue le soutien logistique du 22 èmc B.C.A. " En Allondaz, les lugeurs et leurs culbutes, reçurent de frénétiques applaudissements" dit un journaliste de l’époque. Au cours de cette semaine internationale, les épreuves de bobsleigh se déroulèrent sur l’actuelle route de Beaufort alors que les concours de ski de fond passant par Venton se terminaient à la Bottière.

En 1909 au Mont-Revard, se déroula un grand concours sous l’égide du C.A.F. et du Touring Club. Cette manifestation allait promouvoir la nouvelle station qui s’équipa très vite d’une patinoire de 4000 m2 éclairée à l’électricité et équipée de micros pour le fond musical, de pistes de bobsleigh et de luge, de tremplins de sauts également éclairés la nuit, d’un ring de curling.

Ces équipements plaisaient à la clientèle du Revard car cette station rivalisait déjà avec Saint-Moritz. Les réceptions qui honoraient cette clientèle sélecte se déroulaient avec faste. En février 1913, le Revard organisa la première descente aux flambeaux de l’histoire des sports de neige. En 1910, le Mont-Revard fut honoré par la visite du Président de la République Fallières. Ce prestigieux domaine fut retenu pour recevoir le grand événement de l’hiver 1924 : La semaine Olympique des sports de neige mais la municipalité d’Aix-les-Bains déclina cette offre qui profita alors à Chamonix. Cette manifestation fut considérée comme les Jeux Olympiques d’hiver. Les Jeux Olympiques de 1924 Les Jeux Internationaux de neige et glace de février 1924 s’inscrivaient dans la période de la VIII ème Olympiade. Malgré le patronage de cette semaine internationale par le Comité International Olympique et malgré le serment officiel, ces jeux n’étaient pas olympiques. "Les jeux de Chamonix ne furent pas reconnus comme officiels. Les Scandinaves s’opposaient avec acharnement à l’organisation de jeux olympiques d’hiver". Le patinage à cette époque tenait une place très importante, tant parles évolutions artistiques, que par le nombre important d’épreuves de vitesse : 500 m. 1500 m. 5000 m et 10 000 mètres. Le hockey sur glace connaissait également toutes les faveurs du public ainsi que le bobsleigh, véritable formule 1 de la neige. Le ski se déclinait en trois disciplines : fond, combiné nordique et saut au tremplin. Il faudra attendre 1936 pour voir apparaître le ski de piste. Parmi les médaillés de ces Jeux d’Hiver, Norvégiens et Finlandais s’illustraient en ski, Canadiens et Américains en hockey sur glace, les Suisses furent vainqueurs en bob, les Français Andrée Joly et Pierre Brunot montèrent en patin artistique sur la troisième marche du podium. Le

défilé d’inauguration rassemblait 294 concurrents

représentant 18 nations. Derrière la fanfare des

chasseurs alpins suivaient les moniteurs de ski, les guides de haute

montagne, les sapeurs pompiers, les enfants des écoles, les

anciens combattants... Le serment olympique fût prononcé

par l’adjudant Mandrillon.

2 - ET LE JEU DEVINT SPORT

L’engouement pour les, sports d’hiver se trouva fortement attisé lorsque les premiers concours firent leur apparition ; parmi ces manifestations le "gymkana". Cette discipline ludico-sportive d’origine scandinave offrait aux spectateurs des moments truculents où se mêlaient, charme et fantaisie. Peu à peu les jeux de sports de neige allaient se transformer et s’organiser à travers des concours, telle cette première course de ski du 14 mars 1909 à Pralognan : "On avait décoré les emplacements de départ et d’arrivée avec de la verdure. sur la place de l’église, un arc de triomphe portait la devise : Honneur aux skieurs, il servait de terminus à la course de fond". Ces concours marquaient un temps très fort dans la vie du village en hiver. Cette grande fête se déroulait très souvent en circuit fermé avec une participation limitée au seuls habitants du village organisateur.

Le concours de Lanslebourg Pour la première fois en 1914, lugeurs et skieurs allaient pouvoir s’affronter et lutter d’endurance et de vitesse. A sept heures départ de la course de fond, à dix les bobsleighs s’élançaient du refuge 23 sur la route du Mont-Cenis pour terminer leur course sept kilomètres plus bas. Vers onze heures courses de luges des enfants et l’après-midi concours de vitesse et de sauts pour les skieurs.

Le concours des Avanchers II se déroula dans l’hiver 1914. A cette occasion, la municipalité alloua une subvention de 10 francs pour la réussite de cet événement selon une délibération du Conseil Municipal signée du Maire, Monsieur REY-GOLLIET. LES COURSES DE BOBSLEIGH Le ski n’avait pas la prépondérance d’aujourd’hui. La pratique du bob s’imposait, Chamonix et Modane possédaient des équipes renommées aux succès internationaux très enviés. Cette discipline se pratiquait sur route, la neige étant alors tassée par la pression d’un tronc d’arbre tracté par un mulet. Pour obtenir une piste très glissante, les organisateurs l’arrosaient abondamment. Sur cette surface rendue bleue, par l’aspersion, les bobeurs se risquaient à des vitesses excessives qui dépassaient parfois les 100 km/heure. La griserie de la course sur ces engins lourds et dépourvus de toute protection fût la cause de nombreux accidents graves et souvent mortels mais il en aurait fallu beaucoup plus pour stopper la frénésie des valeureux bobeurs.

LES STRUCTURES OFFICIELLES Il fallut attendre 1924, pour que se crée la Fédération Française de Ski (F.F.S.) jusqu’alors le sport du SKI en France était géré par le Club Alpin Français depuis 1906. Dès sa constitution, la F. F. S. existait au travers de 10 fédérations, chacune d’elle représentant une région française. Les deux départements savoyards étaient initialement réunis en une seule et même organisation ; très rapidement cette alliance allait se défaire. De cette séparation naissait le 10 décembre 1935, la Fédération Savoyarde de Ski. Le rôle du Président Henri Lombard fût remarquable ; sous son impulsion la Fédération de Savoie obtint une aide sérieuse des pouvoirs publics, aidée en cela par le Sénateur Antoine Borrel. En 1940, le Congrès National de la F.F. S. se tint en Savoie. En 1941, les championnats de France se déroulèrent à Val d’Isère. A cette époque les dix fédérations se transformèrent en Comités régionaux soit seize en tout. On trouvait ainsi en Savoie, le Comité de Ski de Savoie et en Haute-Savoie, le Comité du Mont-Blanc. LA PREMIERE COMPÉTITION OFFICIELLE EN SAVOIE Dès la création de la Fédération Savoyarde de Ski, il fût décidé d’organiser les premiers championnats de Savoie à Modane sous la responsabilité du Juge Steiner. Les Modanais durent préparer les différentes pistes et réaliser un petit tremplin de sauts. La descente fût programmée sur la Ramasse à Lanslebourg et le fond se déroulait en amont de Modane près d’Avrieux. Le slalom fût tracé au dessus de Modane-ville par le Capitaine Moll. Le Champion haut-savoyard Emile Allais alors au service militaire, en profitait, pour faire une exhibition de sauts périlleux avant à ski ! L’année suivante les championnats

furent organisés par la station de Notre Dame de Bellecombe. 3 - L’ENSEIGNEMENT DU SKIIl n’existait aucune structure pour l’initiation des débutants, adeptes de la nouvelle glisse. Quelques hôteliers utilisaient les services de jeunes gens dégourdis et réputés bons skieurs qui s’improvisaient alors "moniteurs".

Ils eurent le grand mérite d’ouvrir la voie aux écoles privées qui dès les années 1930 s’installèrent dans différents villages. L’école du ski club de Paris créée en 1932 s’implantait à Megève. L’école de ski d’André Tournier, membre de l’équipe de France fût créée en 1934 à Tignes. L’école de ski de Morzine organisée par le SCAP fût ouverte en 1936. L’école Vosgienne de Monsieur Diebold fonctionnait à Val d’Isère, St Bon, Pralognan, Peisey-Nancroix. L’enseignement technique différait d’une école à l’autre. La Fédération Française de Ski est intervenue en créant une formation basée sur l’enseignement d’une méthode unique et applicable dans toutes les régions. C’est au Mont-Revard que l’école du Docteur Hallberg créée en 1932, fût retenue pour cette expérience. Dès 1935, cette structure porta le nom d’Ecole Nationale des Moniteurs. Elle constitua un corps de professeurs de ski, de nationalité française. Le diplôme qui sanctionnait cette formation, donnait droit au titre de "Moniteur de ski de la F.F.S.". Le succès de cette entreprise, devait aboutir en 1938 à la création d’une institution nouvelle : " L’Ecole Nationale du Ski Français". Cet établissement s’ouvrit à Val d’Isère et il fût dirigé par Monsieur Diebold. Ce nouveau centre possédait un département chargé de la formation des moniteurs: " L’Ecole Centrale" dirigée par Edouard Frendo ainsi qu’un deuxième département chargé d’implanter en zones de montagne les écoles officielles du ski français. LA TECHNIQUE FRANÇAISE La formation des moniteurs reposait depuis 1938 sur la technique française mise au point par Emile Allais et Georges Gignoux. Les moniteurs pourtant formés et compétents ne bénéficiaient d’aucune loi protégeant leur profession. Il fallut attendre le régime de Vichy pour que soit promulguée le 7 novembre 1940 une loi relative à l’enseignement du ski. En novembre 1945 se constitua le Syndicat National des Moniteurs de Ski qui regroupe aujourd’hui près de 13 000 membres. Depuis une quinzaine d’années environ, différentes écoles de ski proposent leurs services.

Elles doivent toutes sous peine de poursuites n’employer que des moniteurs titulaires du diplôme d’état. Les moniteurs enseignants contre rémunération, doivent obligatoirement posséder le B.E.E.S. ou être en instance de terminer ce dernier comme le sont les moniteurs stagiaires. LE SKI, SES METHODES Il fallut l’intervention d’instructeurs scandinaves pour apprendre aux savoyards à dompter leurs patins de bois. C’est au Mont-Revard que vinrent s’établir les premiers instructeurs norvégiens : Tanqwald et Hansen qui enseignèrent la technique du virage de télémark qui permettait d’évoluer en toute sécurité sur des pentes relativement inclinées. Les années passèrent et le virage Christiania, assorti d’un stem, offrit des possibilités techniques nouvelles. Les matériels, skis et chaussures, s’améliorant, la technique s’affirmait et l’on atteignit vers les années 1937/38 l’avènement de la méthode française. Celle-ci valorisait le Christiania, qui pour s’effectuer correctement, nécessitait une phase préparatoire avec appel et rotation. Signalons également la "ruade" - décollement des talons des skis- qui permettait une évolution plus aisée dans le déclenchement des virages.

La méthode Emile Allais - Gignoux perdura jusqu’aux années 1955, date à laquelle elle évolua quelque peu, avec l’aménagement du Christiania life préconisé par James Couttet. Dès les années 1956, une autre étape de l’évolution technique fût préconisée suite à la réflexion de Vuarnet et Joubert, il s’agissait de l’écart anatomique entre les skis. Au cours des années 1970, un autre paramètre influença la technique, il nous fût transmis par le champion Stenmark qui soulevait le ski intérieur lors des virages. Dans les années 1990, Alberto Tomba utilisera la glisse avec des skis très écartés. Cette technique se confirmera avec l’arrivée des skis paraboliques dont les lignes de côtes très taillées imposent cette nouvelle gestuelle. Mais que l’on se rassure, le stem-amont et le stem-aval figurent toujours au programme des écoles de ski. LE SKI ATTELE Le ski Jöring revient en force. Ce sport des pays du nord était initialement un moyen de transport, bientôt le renne céda la place au cheval. En Suisse, la station de St Moritz organisa de nombreuses compétitions. Au cours des jeux nordiques de 1909, une épreuve se déroulait entre les villes d’Upsala et de Stockolm, soit une distance de 75 km. En Savoie, cette activité fit quelques adeptes mais le caractère ludique l’emporta sur l’aspect sportif.

L’ADIEU AUX RAQUETTES Les raquettes sont sans doute nées

à la même époque que le ski sans que l'on puisse

dire lequel des deux instruments a précédé

l'autre. L’hiver venu,

les randonneurs utilisaient les raquettes à neige pour gagner

les sommets convoités. Avec l’arrivée des skis, les

grands marcheurs échangeront leurs patins à cordes contre

les longues planches glissantes. " En montagne, le ski permet de monter

à une vitesse égale à celle de l’homme à

pied durant la saison estivale ; quant aux descentes, elles se font

à une allure telle, qu’il suffit de quelques minutes pour

descendre d’une altitude de près de 1000 mètres " (la

montagne N° 6 - 1909). 4 - REMONTEES MECANIQUES ET MATERIELS DE SPORTS D’HIVERDans les années 1930, l’absence de remontées mécaniques favorisait le . développement du ski de randonnée, mais seuls les plus courageux gravissaient des heures durant les sommets. Lorsque les premières remontées mécaniques apparurent, Marcel Ichac écrivait "Nous touchons là à un point délicat de l’évolution du ski. Allons nous voir les skieurs se diviser en deux catégories adverses : les skieurs de promenade et les skieurs de descente pour qui la montagne et le plat sont choses inutiles". L’arrivée des premiers téléskis et télétraineaux à neige, confirmèrent les propos d’Ichac : "Ainsi le promeneur sur planche à neige se raréfie de plus en plus pour être remplacé par le "sportif qui voit surtout dans ces patins de bois, un instrument de jeu, un plaisir de la glissade ou un prétexte à compétition. Parmi les premières stations équipées de remontées de type "téléphérique" signalant Chamonix avec le Brévent et l’aiguille du Midi, le Mont-Revard et Mégève.

Dès 1932, la Féclaz installait une remontée mécanique de type "téléski" 15 skieurs étaient raccordés à un câble unique ! De 1936 à 1938, de nombreuses stations s’équipent de téléskis qui se caractérisent par des perches individuelles Lanslebourg, Valloire, La Toussuire, St François sur Bugeon, Le Revard, Pralognan, Val d’Isère, Tignes, citons également le télé-traîneau de Notre Dame de Bellecombe. La guerre arrête le développement des stations, seule Val d’Isère installe en 1942 le téléphérique du Solaise alors même que cette station figurait sur la liste des sites interdits aux skieurs. FABRICANTS D’ARTICLES DE SPORTS DE NEIGE De la planche en bois à l'Atomic

Betaride: L'évolution du ski Dès la

création de l’école régimentaire de

Briançon, les skis furent importés de Norvège

à des prix très élevés car grevés de

70 % de droits de douane. Face à ce constat, le Capitaine Clerc

décida la création d’un atelier de menuiserie,

spécialisé dans la fabrication des skis.

|

|

|

Bien sur, avant cela, il y eut des

pionniers. Et parmi eux, Henri Duhamel, un dauphinois d'adoption qui,

en 1878, lors de l'exposition universelle de Paris, a

déniché une paire de longues et étroites

planchettes au pavillon scandinave. Au début, il n'a pas su

comment se servir de ces planches dont il ignorait jusqu'au nom! Mais

après avoir découvert les fixations, il fonde avec

quelques amis en novembre 1895 à Grenoble le Ski Club des Alpes.

A la même période, en Autriche, Mathias Zdarsky, artiste,

peintre et sculpteur de Lilienfeld, s'ingénie, après

avoir lu le récit de Nansen, à adapter le matériel

et la méthode scandinave au relief alpin. Ainsi, il met au point

en 1896 des skis plus courts (1,80 m) et il fait breveter un

système de fixations métalliques qui diminuent le

flottement des attaches traditionnelles en osier.

Bien sur, avant cela, il y eut des

pionniers. Et parmi eux, Henri Duhamel, un dauphinois d'adoption qui,

en 1878, lors de l'exposition universelle de Paris, a

déniché une paire de longues et étroites

planchettes au pavillon scandinave. Au début, il n'a pas su

comment se servir de ces planches dont il ignorait jusqu'au nom! Mais

après avoir découvert les fixations, il fonde avec

quelques amis en novembre 1895 à Grenoble le Ski Club des Alpes.

A la même période, en Autriche, Mathias Zdarsky, artiste,

peintre et sculpteur de Lilienfeld, s'ingénie, après

avoir lu le récit de Nansen, à adapter le matériel

et la méthode scandinave au relief alpin. Ainsi, il met au point

en 1896 des skis plus courts (1,80 m) et il fait breveter un

système de fixations métalliques qui diminuent le

flottement des attaches traditionnelles en osier.

Début du siècle, voilà que le "beau

sexe" s'intéresse au ski. Non pas, à l'image des hommes,

en vue "d'expériences", mais tout simplement par plaisir. "Il

n'est pas de sport plus sain, plus fortifiant, exerçant mieux

les muscles, domptant mieux les nerfs que le ski. Là, plus de

comparaison fâcheuse de l'homme avec la femme, pouvant montrer

que celle-ci ne peut rivaliser avec celui-là, qu'elle est trop

faible pour le suivre. C'est plus l'adresse et l'habileté que

l'effort qui entrent en jeu", expliquait la féministe Marie

Marvingt en 1911.

Bien sûr, les hommes ne songèrent pas à interdire

le ski aux femmes. Mais tout de même, ils trouvèrent fort

déplacé qu'elles veuillent porter la culotte et

participer aux compétitions. Comme l'explique la même

année ce chroniqueur de la revue Les Alpes Pittoresques : "Or,

s'il est bon que les femmes se livrent aux sports qui animent les joues

et font briller les beaux yeux, n'ont-elles pas la robe trotteuse?"

Début du siècle, voilà que le "beau

sexe" s'intéresse au ski. Non pas, à l'image des hommes,

en vue "d'expériences", mais tout simplement par plaisir. "Il

n'est pas de sport plus sain, plus fortifiant, exerçant mieux

les muscles, domptant mieux les nerfs que le ski. Là, plus de

comparaison fâcheuse de l'homme avec la femme, pouvant montrer

que celle-ci ne peut rivaliser avec celui-là, qu'elle est trop

faible pour le suivre. C'est plus l'adresse et l'habileté que

l'effort qui entrent en jeu", expliquait la féministe Marie

Marvingt en 1911.

Bien sûr, les hommes ne songèrent pas à interdire

le ski aux femmes. Mais tout de même, ils trouvèrent fort

déplacé qu'elles veuillent porter la culotte et

participer aux compétitions. Comme l'explique la même

année ce chroniqueur de la revue Les Alpes Pittoresques : "Or,

s'il est bon que les femmes se livrent aux sports qui animent les joues

et font briller les beaux yeux, n'ont-elles pas la robe trotteuse?"

Chacun

possède en effet sa spécificité: le ski s'emploie

en terrain découvert, tandis que la raquette s'utilise pour

"trapper" en sous-bois.

C’est donc chaussés de raquettes que chassaient les trappeurs du

Nord Québec. Tandis que plus au Nord, les esquimaux utilisaient

le traîneau (qui n'est rien d'autre que deux skis

parallèles reliés entre eux) pour transporter le fruit de

leur chasse sur la glace. Les Lapons se servaient quant à eux

des skis pour poursuivre les troupeaux sur les grandes étendues

de neige.

Chacun

possède en effet sa spécificité: le ski s'emploie

en terrain découvert, tandis que la raquette s'utilise pour

"trapper" en sous-bois.

C’est donc chaussés de raquettes que chassaient les trappeurs du

Nord Québec. Tandis que plus au Nord, les esquimaux utilisaient

le traîneau (qui n'est rien d'autre que deux skis

parallèles reliés entre eux) pour transporter le fruit de

leur chasse sur la glace. Les Lapons se servaient quant à eux

des skis pour poursuivre les troupeaux sur les grandes étendues

de neige.

Toutefois, if faut attendre 1930, et la reconnaissance du slalom et de

la descente comme épreuves officielles des championnats du

monde, pour que, enfin, le matériel fasse l'objet de

réelles recherches.

En 1932, l'adjonction de carres métalliques sur les arêtes

inférieures du ski évite une usure des parties tendres du

bois et apporte une plus grande précision dans la conduite du

ski. Apparaissent aussi les premiers farts qui favorisent la glisse,

les fixations à ressorts et les skis en hickory, un bois

d'Amérique du Nord, très lourd et très

résistant. Les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968 vont marquer

l'apogée de l'industrie française du ski. Depuis le

milieu des années cinquante, les quelques artisans

passionnés qui s'étaient lancés dans la

fabrication de matériel de ski ont disparu ou sont devenus des

industriels renommés. Tels Georges Salomon, Paul Michal

(Dynamic) ou Laurent Boix-Vives (Rossignol) qui, avant même les

jeux, ont mis au point l'essentiel du matériel que l'on utilise

aujourd'hui encore.

Les carres métalliques sont cachées, les chaussures

délaissent le cuir pour le plastique et le laçage, pour

le serrage par crochets. Enfin, le noyau en bois des skis est pris en

sandwich entre des couches de fibre de verre et de résine, et,

le pivot arrière de Look (1966) représente ce qui se fait

de mieux en matière de sécurité.

Toutefois, if faut attendre 1930, et la reconnaissance du slalom et de

la descente comme épreuves officielles des championnats du

monde, pour que, enfin, le matériel fasse l'objet de

réelles recherches.

En 1932, l'adjonction de carres métalliques sur les arêtes

inférieures du ski évite une usure des parties tendres du

bois et apporte une plus grande précision dans la conduite du

ski. Apparaissent aussi les premiers farts qui favorisent la glisse,

les fixations à ressorts et les skis en hickory, un bois

d'Amérique du Nord, très lourd et très

résistant. Les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968 vont marquer

l'apogée de l'industrie française du ski. Depuis le

milieu des années cinquante, les quelques artisans

passionnés qui s'étaient lancés dans la

fabrication de matériel de ski ont disparu ou sont devenus des

industriels renommés. Tels Georges Salomon, Paul Michal

(Dynamic) ou Laurent Boix-Vives (Rossignol) qui, avant même les

jeux, ont mis au point l'essentiel du matériel que l'on utilise

aujourd'hui encore.

Les carres métalliques sont cachées, les chaussures

délaissent le cuir pour le plastique et le laçage, pour

le serrage par crochets. Enfin, le noyau en bois des skis est pris en

sandwich entre des couches de fibre de verre et de résine, et,

le pivot arrière de Look (1966) représente ce qui se fait

de mieux en matière de sécurité.